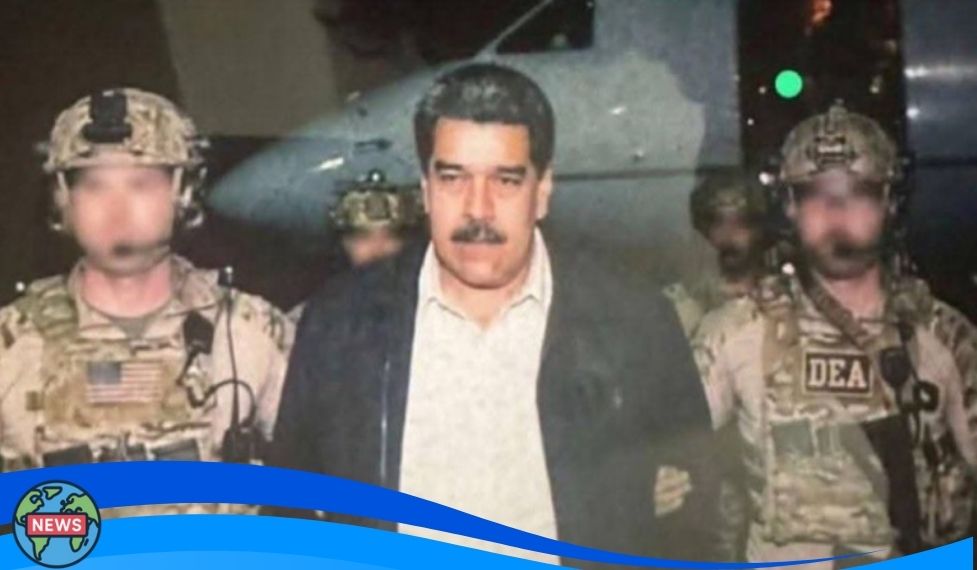

WASHINGTON D.C. / CARACAS – Awal tahun 2026 dibuka dengan sebuah dentuman geopolitik yang mengguncang tatanan hukum internasional. Dalam sebuah langkah berisiko tinggi yang mengejutkan dunia, Amerika Serikat meluncurkan operasi militer kilat ke wilayah kedaulatan Venezuela. Targetnya bukan instalasi militer, melainkan sang Presiden sendiri: Nicolás Maduro.

Penangkapan Maduro di jantung kekuasaannya bukan sekadar operasi penegakan hukum terhadap tuduhan narcoterrorism. Peristiwa ini adalah pernyataan keras dari Washington bahwa di bawah langit politik global yang semakin anarkis, “kekuatan” tetaplah menjadi hukum tertinggi. Kasus ini menjadi bukti empiris paling mutakhir bahwa teori Realisme Hans J. Morgenthau bukan lagi sekadar teks akademik di ruang kuliah, melainkan pedoman hidup mati negara adidaya.

Logika Kekuatan di Balik Kedok Hukum

Secara resmi, Departemen Kehakiman AS menggunakan narasi pemberantasan organisasi kriminal Cártel de los Soles. Maduro dituduh menyulap Venezuela menjadi “negara narkotika” yang membanjiri jalanan Amerika dengan kokain melalui kolaborasi bersama sisa-sisa gerilya FARC dan Kartel Sinaloa. Namun, bagi para pengamat hubungan internasional, dakwaan kriminal tersebut hanyalah selapis tipis legitimasi untuk sebuah ambisi yang jauh lebih besar: kendali geopolitik.

Dalam kacamata realisme, Venezuela adalah ancaman eksistensial karena dua hal: cadangan minyak terbesar di dunia dan aliansinya yang semakin mesra dengan musuh strategis AS—Rusia dan China. Di tengah krisis energi global dan ketegangan di Laut China Selatan, membiarkan rezim anti-Washington berkuasa di “halaman belakang” Amerika Serikat dianggap sebagai bunuh diri strategis.

Unilateralisme: Kematian Mandat PBB?

Operasi militer 2026 ini menunjukkan pola yang semakin mengkhawatirkan: pengabaian total terhadap mekanisme multilateral. Tanpa mandat dari Dewan Keamanan PBB, AS memilih jalur sepihak (unilateral). Ini menegaskan bahwa dalam sistem internasional yang anarkis—di mana tidak ada polisi dunia yang benar-benar berkuasa—negara kuat akan bertindak sesuai kepentingan nasionalnya, meskipun harus melangkahi prinsip non-intervensi.

Baca Juga:

Mengapa Malaysia Harus Berbenah dari Meja Imigrasi hingga Dermaga Semporna?

Tragedi Venezuela 2026 adalah repetisi sejarah yang kelam. Kita melihat pola yang sama saat invasi Irak 2003 dengan dalih senjata pemusnah massal yang fiktif, serta intervensi NATO di Libya 2011 yang meninggalkan negara tersebut dalam lubang kegagalan. Benang merahnya jelas: hukum internasional hanya berlaku bagi mereka yang tidak cukup kuat untuk melanggarnya.

Normalisasi Agresi: Dari Ukraina hingga Palestina

Fenomena “Hukum yang Kuat” (Might makes Right) tidak hanya dipraktikkan oleh Barat. Dunia di tahun 2026 menyaksikan normalisasi agresi militer sebagai instrumen diplomasi utama.

- Rusia di Ukraina: Moskow terus membenarkan invasinya sejak 2022 sebagai upaya defensif terhadap ekspansi NATO.

- Israel di Palestina: Operasi militer besar-besaran terus berlanjut di Gaza dan Tepi Barat, di mana narasi keamanan nasional digunakan untuk mengesampingkan resolusi PBB dan hukum humaniter internasional.

Dalam seluruh kasus ini, institusi seperti Mahkamah Internasional (ICJ) atau G20 hanya berfungsi sebagai panggung retorika. Hak veto di PBB telah melumpuhkan penegakan keadilan, menjadikan hukum bersifat selektif. Jika Anda adalah sekutu kuat atau memiliki kekuatan nuklir, hukum adalah alat; jika Anda lemah, hukum adalah beban.

Realisme Ofensif: Dunia yang Semakin Rapuh

Kita kini hidup dalam era Realisme Ofensif. Negara-negara besar tidak lagi puas hanya dengan bertahan hidup; mereka secara aktif mencari peluang untuk mendominasi dan memperluas zona pengaruh. Irak, Libya, Ukraina, Palestina, dan kini Venezuela, hanyalah bidak dalam papan catur raksasa para aktor utama.

Yang paling mengerikan dari penangkapan Maduro adalah preseden yang diciptakannya. Jika negara adidaya diperbolehkan menculik kepala negara lain atas nama “kepentingan nasional,” maka tatanan internasional liberal yang dibangun pasca-Perang Dunia II resmi runtuh. Kita bergerak menuju dunia di mana rudal lebih dipercaya daripada risalah diplomasi.

Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, situasi ini adalah peringatan keras. Politik luar negeri “Bebas Aktif” akan menghadapi ujian berat di dunia yang semakin terpolarisasi. Ketika hukum internasional tidak lagi mampu memberikan perlindungan, maka kedaulatan sebuah negara hanya akan sekuat angkatan perangnya dan sedalam cadangan devisanya.

Indonesia harus sadar bahwa di tahun 2026, kemandirian strategis bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Kita tidak bisa lagi hanya bersandar pada “kesucian” hukum internasional yang terbukti rapuh di hadapan jet tempur. Sejarah sedang menuliskan bab baru yang pahit: dunia sedang kembali ke era di mana yang kuat melakukan apa yang mereka bisa, dan yang lemah menderita apa yang harus mereka tanggung.